C'est vers le VIIème siècle que Dunkerque prend naissance sous la

forme d'un établissement de pêche qui se fixe au bord d'une petite crique

abritée par les dunes. Dès lors, les habitants établissent une première chapelle

qui donne bientôt son nom à la localité : l'église des dunes (Duyn Kerke en

flamand).

Très vite, la petite communauté de marins s'organise : un mur

de défense levé en 960 et un hôtel de ville bâti en 1233 attestent que l'essor

urbain démarre véritablement à cette époque. Spécialisé dans la pêche au hareng,

le port se développe lui aussi, en même temps que d'importants aménagements

hydrauliques, assèchements, creusement de canaux interviennent dans l'arrière

pays. C'est à la fin du XIVème siècle que l'activité portuaire découvre une

nouvelle activité : la course.

Ecumant les mers, les Dunkerquois se forgent rapidement une

réputation sur laquelle reposera l'histoire maritime de la cité.

Dunkerque reste cependant une ville sur la défensive qui pour se

protéger, doit maintenir autour d'elle un corset de fortifications. Dunkerque

subit de nombreux sièges bien souvent dévastateurs comme celui de

1558.

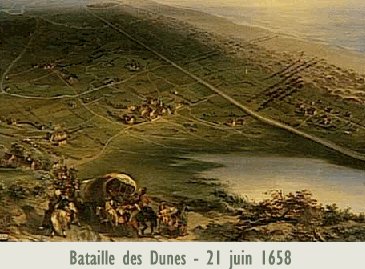

Convoité par les grandes puissances, Dunkerque connaît une rare

succession de suzerains : flamands, bourguignons, autrichiens, espagnols,

anglais, français, dont trois se sont succédés en une seule journée, le 25 juin

1658, lors de la fameuse Bataille des Dunes remportée par Turenne.

Définitivement française en 1662, la ville connaît alors, grâce à

l'intérêt personnel que lui porte Louis XIV, une transformation radicale qui la

place au rang des grandes villes du royaume. Etendue, embellie, elle demeure le

port d'attache de brillants marins dont le chef de file reste Jean Bart

(1650-1702), le plus célèbre de tous les corsaires français qui s'est illustré

notamment lors de la fameuse Bataille du Texel.

Le XVIIIème siècle se

révèle moins favorable au port flamand à l'exception du développement de la

pêche à la morue en Islande qui lui permettra d'occuper le premier rang national

au XIXème siècle. C'est en 1879 que s'engage une transformation radicale du port

qui lui permet de concurrencer ses voisins et de devenir le principal débouché

du pays sur la Mer du Nord.

Désormais 3ème port de France, Dunkerque est

frappé par les deux conflits mondiaux. Violemment bombardé en 1915 et 1917,

théâtre de l'Opération Dynamo en mai 1940,elle sera largement détruite et

libérée en mai 1945 de l'occupation allemande.

L'Opération Dynamo

Prises en étau par les troupes allemandes, et sous le feu de

leurs avions et de leur artillerie, les forces alliées embarquent à Dunkerque

pour rejoindre l'Angleterre. En neuf jours, 338 226 combattants sont évacués

dans des conditions inouïes. Le 4 juin 1940, l'opération "Dynamo" est achevée ;

le drapeau à croix gammée flotte sur le Beffroi.

Le 20 mai, la situation est désespérée ; deux divisions de panzers

commandées par Heinz Guderian atteignent Abbeville et la mer. La Wehrmacht

parvient ainsi à couper les armées alliées en deux avec, entre les mâchoires de

la tenaille, un million de soldats français, belges et britanniques pris au

piège !

Les chars allemands poursuivent leur progression. Le 24 mai, les

avant-gardes de Guderian établissent six têtes de pont sur l'Aa et atteignent

Bourbourg ; elles ont pratiquement le champ libre lorsqu'un ordre impératif du

général von Rundstedt, confirmé par Hitler, obnubilé par la prise de Paris, les

stoppera net jusqu'au matin du 27. Les Alliés profiteront de l'aubaine. Ils se

regroupent en hérisson pour tenir pied à pied un corridor s'étendant de la

région lilloise à Dunkerque, sur une centaine de kilomètres de profondeur et

trente à quarante de largeur. Pour se dégager, le général français Weygand mise

sur une traditionnelle contre-attaque. Le chef du corps expéditionnaire

britannique, le général Gort, ne partage pas cette option. À moyen terme,

l'évacuation lui semble inévitable. Le cabinet de guerre britannique lui donnera

raison. Le 26 mai, la décision tombe : "En de telles conditions, une seule issue

vous reste : vous frayer un chemin vers l'ouest, où toutes les plages et les

ports situés à l'est de Gravelines seront utilisés pour l'embarquement. La

marine vous fournira une flotte de navires et de petits bateaux, et la Royal Air

Force vous apportera un support total..." L'entreprise est baptisée "opération Dynamo". Son chef, le

vice-amiral Bertram Ramsay, installe son quartier général dans une cave du

château de Douvres, où avait fonctionné, jadis un groupe électrogène. Elle

durera neuf jours pleins : du mardi 26 mai au jeudi 4 juin. Le 29 mai, le

corridor s'est rétréci comme une peau de chagrin : il ne va plus maintenant que,

côté mer, des environs de Dunkerque au petit port belge de Nieuport, aux canaux

de Bergues à Furnes et de Furnes à Nieuport, côté terre. La noria des "little ships"

Rassembler en aussi peu de

temps une petite armada n'est pas chose aisée. Qu'à cela ne tienne, la Royal

Navy détache immédiatement 39 destroyers, des dragueurs de mines et quelques

autres bâtiments. Mais c'est insuffisant car la faible déclivité des plages

oblige les navires de fort tonnage à mouiller au large. Il faut dès lors

mobiliser des ferries, des chalutiers, des remorqueurs, des péniches, des yachts

et d'autres embarcations encore plus modestes, les désormais célèbres "little

ships". Il en vient 370 équipés tout au plus de deux mitrailleuses. Il faut

ensuite organiser cette noria. Entre Dunkerque et Douvres, la route la plus

directe est la route Z, longue de 60 km, mais elle est à portée des canons

allemands à la hauteur de Calais. La route Y évite cet inconvénient à ceci près

qu'elle met Dunkerque à 130 km de Douvres ; qui plus est, elle constitue un

terrain de chasse pour les vedettes lance-torpilles de la Kriegsmarine. La voie

la plus praticable est la route X, longue de 80 km ; elle ne sera toutefois

déminée que le 29 mai.

Malgré la vigilance de la RAF, le principal danger

vient des airs. Le 29 mai par exemple, 400 bombardiers, protégés par 180 stukas,

ont méthodiquement pilonné Dunkerque, mitraillant les plages sans omettre de

bombarder les bâtiments croisant au large. Ce jour-là, le bilan des pertes est

tellement lourd que l'Amirauté décide d'arrêter l'opération : au total, près de

250 embarcations sont envoyées par le fond ; des vedettes lance-torpilles ont

raison de deux torpilleurs français modernes, le Jaguar et le Sirocco.

Heureusement que le plafond des nuages, souvent très bas,et les fumées des

incendies gênent la Luftwaffe, laquelle ne peut sortir ses escadrilles que les

27, 29 mai et 1er juin.

Les opérations de rembarquement sont incommodes. Il y a trop

d'hommes et pas assez de bateaux. Pour s'échapper, il faut soit être accepté à

bord d'un navire accostant au môle est du port (l'actuelle jetée est s'avance en

effet de 1 500 mètres dans la mer), soit rejoindre la plage et avancer en file

indienne jusqu'à une embarcation légère qui fait le va-et-vient entre le rivage

et le bâtiment au large. La machine s'est rodée ; le premier jour, 7 669 hommes

ont pu rejoindre un port allié, 17 804 le second, 47 310 le troisième, 53 823 le

quatrième. C'est inespéré !

Le 4 juin à 3 h 20, le Shikari, chargé à ras

bord de soldats, quitte le môle pour sa dernière rotation. à 10 h, l'armée

allemande investit Dunkerque.

En neuf jours, 338 226 combattants (dont 123

095 Français) ont pu être évacués sur une mer d'huile ; la Wehrmacht capture

quelque 35 000 soldats ; la quasi-totalité sont des Français dont la plupart

avaient participé aux combats d'arrière-garde.

L'évacuation de Dunkerque suscite

néanmoins pas mal d'aigreur chez les responsables français. Weygand et d'autres

feront notamment grief aux Anglais d'avoir fait échouer la contre-attaque sur

Arras. Les relations entre les Alliés, souvent assez confuses, avec des

difficultés de communication perceptibles à bien des échelons, seront désormais

placées sous le signe de la méfiance.

à Londres, on éprouve du soulagement et

de la gratitude : les combattants de Dunkerque sont traités en vainqueurs et non

en vaincus ; sur les quais de débarquement comme dans les gares, on leur fait

fête. Quand bien même Churchill prend soin de tempérer l'enthousiasme de son

peuple en soulignant que "les guerres ne se gagnent pas avec des évacuations"

aussi héroïques soient-elles, ces mots imprimés dans les colonnes du journal

américain "New York Times" au lendemain de l'opération Dynamo ont conservé toute

leur acuité : "Tant que l'on parlera anglais, le nom de Dunkerque sera prononcé

avec le plus grand respect."

Sources : "1939-1940, l'année terrible.

Dunkerque : sortir de la nasse" - Jean-Pierre Azéma, "Le Monde", 27 juillet

1989.

(Images

et

textes

-

sources

diverses

-

Internet)

|