|

L'église Notre Dame des Dunes

En 1403, une statue de la Sainte Vierge a été découverte par des ouvriers qui

restauraient les remparts de la ville de Dunkerque pour se protéger des

invasions ennemis. Une chapelle fut aussitôt construite sur le sable, à

l’endroit même où ils avaient découvert une source d’eau et la statue de la

Sainte Vierge. C’est pourquoi son nom fut de suite : Notre Dame des Dunes ou

Notre Dame de la Fontaine.

La statue de la Vierge

Découverte en 1403,

elle a été couronnée en 1903. Cette statue serait l’une des pièces historiques

les plus anciennes de la région dunkerquoise. Elle est insérée dans une niche au

décor coloré. Selon la légende, cet emplacement est le seul où la statue accepte

de rester. En effet, lorsqu’elle est mise à un autre endroit, elle se retrouve

mystérieusement près de la fontaine où elle a été découverte.

La petite

chapelle au fil des ans

Souvent restaurée, presque entièrement

reconstruite, la petite chapelle se trouve isolée du cœur de la ville par les

fortifications de Vauban. Elle est alors quasiment désertée par les habitants

qui n’y ont plus accès. Ils ne la retrouveront qu’après le traité d’Utrecht de

1713 par lequel les Anglais ont exigé la destruction totale de l’œuvre du grand

ingénieur militaire. Transformée en cartoucherie au cœur de la révolution

française, la chapelle Notre Dame des Dunes est totalement détruite par une

explosion en 1794. Heureusement, une femme avait réussi à mettre à l’abri la

statue. C’est grâce à la ferveur populaire que la chapelle est reconstruite en

1816. Malheureusement, quelques années plus tôt, la source d’eau potable tant

appréciée avait disparu lors du creusement d’un passage d’évacuation des eaux

intérieures.

La petite chapelle actuellement

Ni romane, ni gothique,

la petite chapelle est atypique. Son architecture intérieure, son cadre et son

décor procèdent de la piété populaire et du passé marin des Dunkerquois. Son

unique nef est un musée de la reconnaissance. Les vitraux tracent les étapes

principales de son existence tandis que les maquettes de navires pendent de la

voûte et les tableaux rappellent la longue saga des pêcheurs d’Islande. Les

murs sont tapissés d ‘une multitude de photos modestes, de plaquettes souvent

anonymes.

Tous les ans, le 15 août, c’est la tradition, il y a beaucoup de

monde autour des Bazennes. Costumés, les Dunkerquois portent en procession

solennelle, la statuette de la Vierge de la petite chapelle à la place du Minck

où a lieu la bénédiction de la mer.

L'Eglise Saint Eloi

La première église connue datait de la seconde moitié du XVe

siècle. Elle se présentait sous la forme d'une croix latine : trois vaisseaux

d'égale hauteur et d'égale largeur coupés par un transept. La tour se trouvait à

l'Ouest. Par faits de guerre, cet édifice est brûlé en 1558, sans que tout soit

anéanti pour autant. La tour qui sert de clocher pour la Communauté et de point

de repére pour les bateaux est gardée; elle sera restaurée au goût du jour

chaque fois qu'il le faudra. Pour le reste de l'édifice, on décide de la refaire

totalement sur de plus vastes dimensions. Sa construction commence en 1567; le maître-d'oeuvre Jean de Renneville place le choeur au

delà de l'ancien vers l'Est. Mais faute de moyens, les travaux s'arrêtent avant

le transept qu'on garde ainsi que les deux travées qui le suivent vers l'Ouest;

la troisième est convertie au fil des décennies en passage public, tandis que

celles qui avoisinent la tour servent à divers usages civils.

Cette église qu'on avait voulu plus grande que la précédente ne

seras jamais terminée selon le projet original; seul le choeur finalement est

réalisé; espace important avec déambulatoire et chapelles sur tout le

pourtour.

Comme la population de la ville s'accroît et qu'il devient

impossible de continuer la construction vers l'Ouest puisqu'une large voie

publique occupe l'espace, Victor Louis propose en 1783 :

- de convertir l'espace des chapelles de confréries en quatrième et cinquièmes

vaisseaux;

- de reculer les murs Nord et Sud de la profondeur des contreforts

pour y loger les autels des confréries : ils y seront adossés aux murs et non

plus tournés vers l'Ouest comme jadis;

- de supprimer le transept et de le

remplacer par quatre travées pour la nef.Enfin, il termine l'édifice en dressant

à l'Ouest une façade néo-classique à péristyle, genre trés à la mode à la fin du

XVIIème siècle.

Le caractère particuliérement gélif (qui se fend par la

gelée) de la pierre qui se détache et risque la vie des habitants amène à

détruire l'oeuvre de Victor Louis. La mode en vigueur en 1887 conduit à la

remplacer par une façade néo-gothique crée par l'architecte Dunkerquois Adolphe

Van Moé.

L'édifice compte cinq vaisseaux -le central

plus large que les autres- qui se terminent par un double déambulatoire avec

cinq chapelles rayonnantes formées chacune d'une absidioleà trois pans hors de

l'oeuvre; la nef comporte cinq travées et le choeur trois travées droites et

cinq travées de déambulatoire. Deux sacristies falnaquent le deuxiéme collatéral

du choeur sur une longueur de deux travées.

La tour du Leughenaer

|

|

En 1400, Robert de Bar accorde aux Dunkerquois une autorisation de fortifier

leur ville afin de résister aux incursions anglaises. Les travaux aboutissent à

une enceinte fortifiée munie de 28 tours. Ultime vestige de ces tours, celle du

Leughenaer est le plus vieil édifice de la ville.

Située sur l’axe des

jetées, cette tour servit de base au premier phare utilisé à partir de 1793. La

tour du Leughenaer signifiant " la tour du menteur " en flamand tire son nom de

plusieurs hypothèses :

Les Dunkerquois l’utilisaient pour émettre de faux

signaux, trompant ainsi de nombreux navires qui s’échouaient sur les bancs de

sable et étaient ensuite pillés.

Le vent toujours assez fort, faisait

tourner les aiguilles de l’horloge. Par conséquent, l’heure indiquée n’était

jamais la bonne.

Selon l’interprétation officielle, on émettait des

signaux lumineux ou on agitait des drapeaux à partir de la tour pour faciliter

l’entrée au port. Cependant ces signaux n’étaient pas toujours fiables et

causaient des accidents dans le chenal. Au pied de la tour se trouve la place du

Minck, où le poisson se vend à la criée depuis l’époque des pêcheurs d’Islande. |

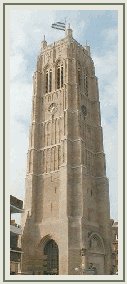

Le

Beffroi

L’origine du beffroi de Dunkerque

Le beffroi a été édifié au XIVème

siècle dans le but de servir de tour de guet ; ce dernier servait également de

repère du bourg qu' était Dunkerque. C’est en 1440 que le seigneur de Dunkerque

Robert de Bar, décida de surélever la tour à sa hauteur actuelle (58 m) et d’en

faire le clocher de l’église Saint Eloi qui sera bâtie conjointement. C’est en

1782 que le beffroi fut séparé de l’église Saint Eloi. Composé de six étages, le

beffroi s’amincit graduellement : il mesure 15 m de large à la base et 8 m au

sommet. Ainsi, il est devenu le beffroi municipal.

Le Carillon

Il date

de 1962 ; sa hauteur est de 45 m. Le précédent a disparu en 1940 lors de

l’immense brasier qui détruisit la ville et les planchers du beffroi. Il se

compose de 48 cloches dont le poids total s’élève à environ 16 T, le bourdon "

Jean Bart " pesant 7 T à lui seul. Les quatre grosses cloches situées au premier

niveau sonnent à la volée et sont actionnées à partir de l’église pour les

offices.

La Cénotaphe

Située à la base du beffroi, elle a été réalisée

en 1923 en hommage aux morts de la première guerre mondiale.

Cloches de volée :

Fondeur : Paccard 1962

Ritournelles :

A l’heure : La cantate à Jean Bart

Au quart : "

Ta lire, ta loure " sur l’air de Polichinelle

A la demie : " Le carillon de

Dunkerque "

Au troisième quart : " Le Reuze "

|

|

|