|

Adam de la Halle, d'Arras écrivain poète médiale picard (1235-1288)

les

plus considérables des écrivains de l'époque

Babeuf, François

Noël (1760-1797), publiciste et révolutionnaire français

Né à Saint-Quentin

(Aisne), François Noël Babeuf est issu d'un milieu peu aisé. Géomètre de

formation,

il se familiarise avec les problèmes de la propriété en devenant

commissaire à terrier, c'est-à-dire tenancier d'un registre foncier de

seigneurie.

En 1787, il monte à Paris où il se fait connaître, au début de

la Révolution française, en défendant un plan de réformes fiscales porté à la

connaissance des politiques sous forme pétitionnaire. Quoique fondamentalement

révolutionnaire, Babeuf paie cette audace du premier de ses

emprisonnements.

Libéré, Babeuf devient administrateur du département de la

Somme. Au contact du terrain, il affine sa connaissance de l'économie, des

conditions de vie du peuple. Partisan d'une égalité économique et politique de

l'ensemble des citoyens, il prône la mise en commun des terres et des biens,

qu'il propose d'obtenir par abolition de l'héritage et confiscation de la

propriété individuelle. Il expose ses principes en payant de nouveau la rançon

carcérale (1794).

À sa libération, il fonde un journal, le Tribun du peuple ;

sous le pseudonyme de Gracchus Babeuf

Pour tenter de revenir à une révolution

pure, ils préparent, début 1796, la conjuration des Égaux afin de renverser le

Directoire et de faire appliquer la Constitution de 1793. Mais, arrêtés le 10

mai sur dénonciation, les conjurés sont jugés par une Haute Cour de justice.

Babeuf qui tente de se suicider la veille en se poignardant, il est

guillotinés le 27 mai 1797.

Jean Bart

Dunkerque 1650 - id.

1702

Marin français. ¾ Marin dans la flotte de Ruyter, corsaire puis officier

de la marine royale française, il remporta de nombreuses victoires contre les

Anglais et les Hollandais.

Branly Edouard

Amiens 1844 - Paris

1940

Physicien français. ¾ Il imagina, en 1890, le cohéreur à limaille,

premier détecteur d'ondes hertziennes.

Il conçut le principe de l'antenne

émettrice (1891) et fit des expériences de télécommande (1902).

Beaucourt Raymond (1867-1925) écrivain poète

naquit à

Vraignes-en-Vermandois,le village d'Hector ::::Crinon. Instituteur dans la

région parisienne,

il ne retrouvait son pays que durant les vacances. A

partir de 1908, il fit paraître en revue

(La Gazette de Péronne, La Revue

Septentrionale) poèmes picards assez académiques,

mais de bonne facture.

Son ouvre ne fut partiellement réunie qu'en 1975, cinquante ans après sa mort,

par René Debrie, sous le titre poèmes du Vermandois.

Blériot Louis

Le 25 juillet 1909, à bord du Blériot XI, son dernier prototype, il rallie

Calais à Douvres en 37 minutes. Il devient le premier homme à avoir traversé la

Manche par les airs. Cet exploit est salué par le monde entier

Bourgeois Emmanuel chanteur picard (1826-1877)

interprétait ses

chansons à l'occasion des noces, des banquets de village. Les paysans

appréciaient

beaucoup sa verve très souvent scatologique (un de ses

meilleurs textes s'appelle tout simplement El Crote).

Dans Corne o-z ét 'rchu

par ës' fame, il aborde un thème presque inévitable de la littérature

picarde

de la femme qui eng...uirlande son mari rentrant plus ou moins ivre

du cabaret. Mais, contrairement à la plupart des auteurs qui ont traité ce

thème, Bourgeois prend le parti de l'épouse...

Carion Henri écrivain

(alias Jérôme Pleum' coq)

de Cambrai de se situe franchement à droite:

c'est en légitimiste qu'il attaque Louis-Philippe.

L'ensemble de ses

Epistoles kaimberlottes paraît en 1839

Crinon Hector écrivain picard

(1807-1870

naquit dans une famille de petits agriculteurs à Vraignes-en-

Vermandois

(entre Péronne et Saint-Quentin). après avoir écrit vers 1830

des chansons révolutionnaires (perdues), change de camp et, dans sa

première Satire picarde, en 1851, il dénonce les "partageux"

(socialistes et

communistes).puis La "main à plume" et la "main à charrue"*

Lui-même

restera un paysan toute sa vie, composant ses poèmes en poussant la charrue, ce

qui

peut-être leur a donné cette vigueur, cette force rythmique étonnantes,

qui font des Satires picardes

(1863) l'ouvre majeure de notre

littérature. Crinon ne put faire d'études; il se forma tout seul, par la

lecture et par la méditation. Ce grand écrivain était un véritable

autodidacte.

Il eut une vie rude et malheureuse. Il fut frappé de paralysie

vers 1860. Pourtant, il ne cessa jamais de faire front. Il nous donne une

grande leçon de droiture et de courage. Il nous laisse aussi un témoignage de

grande valeur sur la vie des campagnes au milieu du XIxe

siècle.

David Edouard poète écrivain en picard (1863-1932), enfant de

Saint-Leu, a Amiens fut mis au travail dès l'âge de sept ans.

Par la suite,

il devint pourtant typographe, puis gérant d'une imprimerie.

Il publie en

1891 El Bataye ed Quériù, avec comme personnage principal le fameux "cabotàn"

Lafleur,

héros tonitruant et soiffard du petit peuple amiénois ; en 1897,

Chés lazars, recueil de poèmes consacré aux déshérités de Saint-Leu; et bien

d'autres livres, jusqu'à L'Oeuvre de l'Eglise Cathédrale d'Amiens (1929).

El

Néssainche ed l'Infant Jézu (1905) est une comédie de Noël dans laquelle on voit

Lafleur venir en aide à la Sainte Famille! David a été le grand poète

d'Amiens, où on l'appelait familièrement "Thiot Douaird" (Petit Edouard), mais

sa notoriété n'a guère dépassé les limites de la ville; ce qui lui a valut

etre en quelque sorte le "Mistral de la Picardie", il n'a pas su faire de

son dialecte, contrairement au félibre, une véritable langue littéraire,

originale et autonome. -Il n'a pas su sortir de l'ombre du

français

de Hauteclocque Philippe dit Leclerc

Belloy-Saint-Léonard

1902 - près de Colomb-Béchar 1947

Maréchal de France

de Gaulle

Charles

Lille 1890 - Colombey-les-Deux-Églises 1970

Général et homme

politique français.

Rappelé au pouvoir à la faveur de la crise algérienne

(mai 1958), il fait approuver une nouvelle Constitution, qui fonde la Ve

République. Président de la République (1959)démissionne (28 avril 1969).

Delambre Jean-Baptiste, chevalier astronome et géodésien

Amiens 1749 - Paris 1822

Après l'instauration du système métrique, il

mesura, avec P. Méchain, l'arc de méridien compris entre

Dunkerque et

Barcelone (1792 - 1799) pour déterminer l'étalon de longueur. Directeur de

l'Observatoire de Paris de 1804 à sa mort, il a laissé une Histoire de

l'astronomie

:Denis Théophile (1829-1908), de Douai, ne commença à

écrire en picard que très tard, alors que Watteeuw et Mousseron, pourtant

bien plus jeunes que lui, étaient déjà des célébrités. Ses Petits Tableaux

Rustiques (en vers) parurent de 1905 à 1907 à Cayeux, où il s'était retiré,

après une vie passée au service des sourds-muets. Oeuvre considérable,

variée, pleine de mouvement, de couleur, mais aussi d'émotion...

Desbordes-Valmore Marceline, de Douai (1786-1859), est un grand

poète français, admiré de Baudelaire, Rimbaud et Verlaine. Elle n'a écrit

que trois poèmes en picard, dont un Dialogue entre une fille qui veut se marier

et sa mère, qui la prévient que le mariage n'a pas que de bons

côtés..

Desrousseaux Alexandre (1820-1872)

Alexandre Desrousseaux est né dans la courée du Quartier

Saint Sauveur à Lille en 1820.

De son père à la fois passementier et violoniste, il

hérite de la passion de la musique. Dès 18 ans, il compose et chante dans les

rues et dans les cabarets. Pour 12 francs, il publie sa première feuille de

pasquilles sur laquelle on trouve " Le marchand de chansons ", " Clistorelle ",

" Le mariage de Saint Sauveur " et " Min p'tit amant ". C'est un succès.

Après son mariage en 1846, il continue de composer.

Deux ans après, il réunit toutes ses chansons dans un recueil qui connaît un

grand succès commercial. La même année, il quitte son emploi au Mont-de-piété

pour aller travailler à l'Hôtel de Ville. Il finit sa carrière comme préposé

chef des octrois de Lille.

L'évolution de sa carrière ne l'a jamais empêché de

chanter la vie humble des ouvriers, ses moments de désespoir comme ses moments

de joie.

De toutes ses ouvres, la plus célèbre continue encore

aujourd'hui d'être chantée, c'est la " Canchon dormoire ", le " P'tit Quinquin

". C'est une berceuse créée en 1853, écrite en patois lillois.

Dorgelès, Roland (1885-1973), romancier

français, auteur notamment des Croix de bois.

Né à Amiens, Roland Lécavelé,

dit Roland Dorgelès fut élève de l'École des beaux-arts. Devenu journaliste, il

fréquenta le Montmartre littéraire et artistique. Lorsqu'en 1914 éclata la

Première Guerre mondiale, il s'engagea dans l'infanterie et fut blessé au

combat. C'est à partir de cette expérience qu'il publia son premier livre en

1917, la Machine à finir la guerre. Il raconta encore la vie des tranchées dans

le roman qui l'a rendu célèbre, les Croix de bois (1919).

Roman réaliste, les

Croix de bois évoquent la vie quotidienne des poilus et leur face-à-face avec la

mort. Humour et tragique caractérisent ce tableau qui figure parmi les plus

représentatifs de la Grande Guerre. À défaut du prix Goncourt, décerné cette

année-là au roman À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust,

l'ouvrage obtint le prix Femina-Vie heureuse. Dorgelès en donna une suite, le

Cabaret de la Belle Femme (1919), mais il voua principalement son talent

littéraire à la passion de sa jeunesse, Montmartre. Des romans (les Veillées du

lapin agile, 1920), et des essais (le Château des brouillards, 1932 ; Vive la

liberté !, 1937 ; Bouquet de Bohème, 1947 ; Au beau temps de la butte, 1963)

l'évoquent affectueusement.

S'il écrivit à nouveau sur la guerre (Retour au

front, 1940) et sur la vie pendant l'Occupation (Carte d'identité, 1945), Roland

Dorgelès composa également plusieurs récits de voyage, parmi lesquels Sur la

route mandarine (1925), et se fit moraliste à la fin de sa carrière littéraire

avec, entre autres, À bas l'argent ! (1966) et Lettre ouverte à un milliardaire

(1967). Membre de l'Académie Goncourt à partir de 1929, il l'a présidée à partir

de 1955.

Jean

de

la

Fontaine

De petite noblesse, Jean naît le 8 juillet 1621 puis est baptisé

probablement le même jour à Château-Thierry en Champagne où son père, Charles,

exerçe la charge de "maître triennal des eaux et forêts" du duché de Chaûry. Il

passe toute son enfance dans cette province, un milieu rural et champêtre dont,

dit-on, son ouvre porte la marque. Son père, également Maître des Chasses, avait

épousé en 1617 une veuve de bonne maison poitevine, Françoise Pidoux.

Les

études de La Fontaine restent mal connues. Probablement les commence-t-il vers

1630, au collège de Château-Thierry, établissement réputé. Peu enclin à la vie

active et aux affaires, sa famille décide de l'envoyer après sa troisième, vers

1635, les achevées dans un collège parisien.

A Paris, il y suit des

études de théologie. Il est alors âgé de 19 ans. L'Eglise, premier état du

royaume, devrait lui assurer la sécurité. Cependant, pas décidé à respecter la

discipline monastique de la Congrégation de l'Oratoire où il reste un peu plus

d'une année, la perspective de devenir prêtre ne l'enchante plus. Seule la

littérature semble vraiment l'intéresser.

Des études faciles de Droit et

l'acquisition d'un diplôme de licencié en Droit pour 20 écus, lui donnent le

titre d'"avocat en la cour de Parlement". Il s'installe à Paris en 1646 où il

mène une vie dissipée dans les salles de jeux et les cabarets. Il y fréquente

Tallemant des Réaux. Il fait partie d'une petite académie littéraire et amicale

dite la "table ronde". Ces "Palatins" sont Pellison, Furetière, Maucroix,

Charpentier, Cassandre. Cette académie littéraire qui lui offre l'occasion de

lire beaucoup, poètes, philosophes grecs et latins, et surtout Malherbe qui lui

donne le goût des beaux vers.

Le 10 novembre 1647, sous la pression

paternelle il épouse Marie Héricard de la Ferté Milon (14 ans) qui lui apporte

une dot de trente mille livres et des immeuble pour une valeur de douze mille

livres. Le 30 octobre 1653, Marie lui donnera un fils, Charles, qu'il

délaissera plus tard. Auparavant, en 1652, il achète une charge de maître

particulier triennal des eaux et forêts à Château-Thierry pour une valeur de

douze mille livres. Plus tard, en 1658, il hérite des deux charges de son père

décédé.

Enfin, en 1654, Il décida de se consacrer à la littérature et

ouvre un salon littéraire à Paris où il vit avec son épouse. Poussé par quelques

amis, il se lance sans succès dans une adaptation en vers d'une comédie

(L'eunuque) immitée de Térence. L'accumulation des dettes, les faibles revenus

de ses charges ainsi que de lourds droits de succession l'obligent à se chercher

un protecteur.

La publication du poème héroïque l'Adonis (1658) imité d'Ovide

lui vaut l'admiration et la protection de Fouquet (1659) le surintendant du

jeune roi Louis XIV. il vit à sa cour à Vaux-le-Vicomte. La Fontaine s'engage à

"pensionner" Fouquet en vers. Cette rencontre n'est cependant pas des plus

heureuse, puisque le 5 septembre 1661, alors qu'il était en train de composer le

Songe de Vaux, Fouquet est disgracié, arrêté à Nantes et enfermé par le

roi.

La Fontaine est donc privé de son protecteur, et poursuivi par la

disgrâce royale pour sa fidélité (Ode au roi pour M. Fouquet, 1662). Il juge

alors prudent de s'éloigner de la capitale et part un temps dans le Limousin

(vraisemblablement à Limoges).

L'affaire Fouquet s'étant calmée, il

retourne dans sa ville natale en 1664, et pour vivre, se place sous la

protection du duc de Bouillon (seigneur de Château-Thierry). Par ses Contes

(1665-66-71) frivoles et libertins voire paillards inspirés notamment

d'Aristote, il divertit la duchesse de Bouillon nièce de Mazarin. Pour l'époque,

ces écrits font scandales et ne se vendent pas.

Il partage alors son temps

entre Paris et Château-Thierry. Ses aventures extra-conjugales ont raison de son

mariage. Il se sépare de sa femme et de son fils.

Privé de ressources, il

revient à Paris et peut-être par l'entremise de la duchesse de Bouillon, il

devient "gentilhomme servant" de Marguerite de Lorraine. Il sert la duchesse

douairière d'Orléans, veuve de Gaston d'Orléans, au palais du Luxembourg (le

Sénat actuel) pour deux cents livres par an. Charge des plus modeste, mais qui

lui vaut d'être anobli. Il est l'un des neuf officiers qui président tour à tour

au service de la table.

Cependant, il ne vit pas au Luxembourg où la vie est

austère et dévote. Il loge quai des Augustins chez le magistrat Jacques Jannart,

oncle de son ex-épouse, ancien collaborateur de Fouquet.

Heureux d'être

à Paris, il fréquente dans les cercles littéraires les écrivains les plus

renommés de son temps : La Fayette, Sévigné, Boileau, Molière, Racine, Perrault,

La Rochefoucauld.

Il cherche en vain à obtenir une pension du roi, mais

Colbert, nouveau surintendant et ennemi de Fouquet s'arrange pour le garder

éloigné de la cour.

Soucieux et conscient du poids de ses écrits frivoles, il

pense se faire pardonner en publiant en 1668 son premier recueil de Fables

(livres I à VI des éditions modernes). Rien n'y fait.

En 1672, à la mort de

la duchesse douairière d'Orléans, il s'installe rue Neuve-des-Petit-Champs chez

son amie Mme de La Sablière, femme très cultivée et issue d'une grande famille

de banquiers. Il y restera de 1673 à 1693 et y mènera une vie mondaine assez

brillante.

Cependant, la publication des nouveaux Contes ne plaisent pas au

roi et sont interdits. Pratiquement sans ressources, il en arrive à revendre ses

charges au Duc de Bouillon ainsi que la maison de Château-Thierry.

En 1678,

il fait paraître son deuxième recueil de Fables (livres VII à XI) et le dédie à

Mme de Montespan dans l'espoir de s'attirer sa protection. Enfin son talent

commence à être reconnu et les publications des fables circulent.

Encouragé

par Mme de La Sablière il se présente à l'Académie française. Le roi s'y oppose

pendant deux années à cause de sa réputation de libertin et de son amitié pour

Fouquet, mais il fini par être élu en 1683. Cette année, meurt Colbert.

En

1693 à la mort de Mme de La Sablière, désespéré et malade, il va chez son viel

ami le banquier d'Hervart qui l'héberge. Le 12 février 1693, il se repent de ses

"contes infâmes" devant une délégation de l'Académie et reçoit la communion. Il

publie en septembre 1693 le livre XII des Fables.

Les deux dernières années

de sa vie, malade, il renonce à la vie mondaine, renie ses Contes et ne publie

plus rien qui soit contraire à la religion et la vertu. Il se consacre à la

méditation et hante les églises où en priant il tente de faire face à sa peur de

l'enfer. C'est dans cet état d'esprit qu'il meurt le 13 avril 1695. Il a alors

soixante-quatorze ans.

En procédant à sa toilette mortuaire, on trouve sur

lui un cilice (large ceinture de crin de chèvre portée sur la peau par

pénitence).

La Fontaine est enterré le 14 avril au cimetière des

Saints-innocents. Par suite d'une erreur commise sur ce point par d'Olivet dans

l'Histoire de l'Académie, les commissaires de la Convention exhumeront en 1792,

pour leur éléver un mausolée, des ossements anonymes dans un autre cimetière.

Lamarck,

Jean-Baptiste de (1744-1829), botaniste et zoologiste français, spécialiste des

invertébrés, qui formula l'une des premières théories de

l'évolution.

Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck, naquit à

Bazentin-le-Petit, en Picardie. Envoyé à l'école des jésuites d'Amiens, il y

reçut une éducation classique jusqu'au décès de son père en 1759. Il rejoignit

ensuite l'armée et commença à étudier les plantes. Neuf ans plus tard, il

renonça au métier des armes pour se consacrer à l'étude de la médecine, à Paris.

Il s'intéressa aussi à l'histoire naturelle, à la météorologie, à la chimie et

aux collections de coquillages. Il réunit ses observations botaniques dans un

premier ouvrage que le naturaliste Buffon fit publier en 1778 sous le titre de

la Flore française. C'est grâce à cette flore et à son amitié avec Buffon que

Lamarck fut élu, l'année suivante, à l'Académie des sciences. Il devint

botaniste du Roi en 1781. Lorsque le Jardin du Roi fut réorganisé en 1793, il

participa à la fondation du nouveau Muséum national d'histoire naturelle. Il

abandonna ensuite la botanique et devint professeur de zoologie des invertébrés,

un nouveau domaine consacré aux insectes et aux vers. Il publia un

impressionnant ouvrage en sept volumes, Histoire naturelle des animaux sans

vertèbres (1815-1822).

Lebesgue Philéas poète picard

naquit dans le pays de Bray

picard, le 26 novembre 1869. et décède le 11 octobre 1958 à La-Neuville-Vault

Ses parents tenaient une ferme et ainsi son enfance se passa dans les bois,

les vallées,

au sein d'une famille unie et, aimait-il à le

rappeler avec un père qui "nourrissait une véritable passion pour les

beautés de la nature". Polyglotte, grand voyageur, Phileas Lebesque était lié

aux poètes symbolistes. Il fut chroniqueur au "Mercure de France" et grand

druide du collège Bardique des Gaules. Il est l'auteur de quarante-huit

recueils de poésies et de chansons, de poètes bretons

La Barre (1765 -

1766)

Affaire judiciaire dont la victime fut François Jean Le Febvre,

chevalier de La Barre, gentilhomme français (Férolles, près de

Brie-Comte-Robert, 1745 - Abbeville 1766). ¾ Accusé d'impiété (il aurait mutilé

un crucifix et ne se serait pas découvert au passage d'une procession du

Saint-Sacrement), il fut décapité. Voltaire réclama sa réhabilitation, décrétée

par la Convention en 1793

Mac Orlan, Pierre (1882-1970), écrivain

français, dont l'ouvre est une évocation du monde des marges.

Né à Péronne

(80), Pierre Dumarchey, dit Pierre Mac Orlan, vit son enfance et sa jeunesse -

selon une légende qu'il a tissée lui-même plus tard - dans la misère,

travaillant de port en port. Peintre, puis journaliste il s'intègre au petit

cercle d'intimes de Max Jacob et de Guillaume Apollinaire, au Bateau-Lavoir, à

Montmartre. Ses premières ouvres cultivent l'insolite (la Maison du retour

écourant,1912 ; le Rire jaune, 1914). Il publie aussi des souvenirs de ses

débuts difficiles (le Petit Manuel du parfait aventurier, 1918).Viennent

ensuite un récit fantastique (le Nègre Léonard et Maître Jean Mullin, 1920), des

romans qui mettent en scène l'univers cosmopolite, marginal et misérable

qu'il a bien connu (le Chant de l'équipage, 1918 ; la Bandera, 1931), qui mêlent

le réel et l'imaginaire (Marguerite de la nuit, 1925 ; le Quai des brumes,1927 ;

l'Ancre de miséricorde, 1941), qui détournent la tradition du roman policier

vers l'horreur, l'inquiétant ou le burlesque (la Tradition de minuit, 1930 ;

Quartier réservé, 1932), ou encore des récits purement imaginaires (Sous la

lumière froide, 1945).

MANESSIER Alfred

Saint-Ouen, Somme, 1911 -

Orléans 1993

Peintre français. ¾ Coloriste vibrant, il a notamment traduit en

peintures abstraites les grands thèmes de l'art sacré.

|

|

|

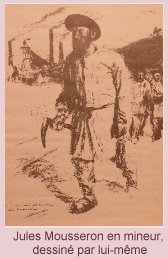

Mousseron

Jules (1868-1943) poète écrivain né à Denain, dans le Hainaut travailla à

la mine de 1880 il a douze ans) à 1926. A quatorze ans, il est soutien de

famille. Néanmoins, il renonce à se cultiver et, en 1897, il publie son

premier livre de poésies patoises, Fleurs d'en Il donnera plus de mille lectures

publiques, attirant un public toujours très nombreux. )n fit de lui le

mineur modèle; on fabriquait des pipes, des assiettes à son effigie. Toute

ouvre est consacrée aux houillères, aussi bien au travail au

fond qu'aux

loisirs et aux sirs des ouvriers. Elle constitue à ce titre un document

extraordinaire.

En 1895, Mousseron lança le fameux Cafougnète, dans lequel

tous les chtimis ont reconnu leur "type". Ce qu'on peut reprocher à

Mousseron -comme à beaucoup d'autres écrivains patois-, c'est de n'avoir

pas senti que le picard était, ou pouvait être, une langue. Il a trop ;roché

son patois du français, syntaxe et même vocabulaire... Mais ce fut sans

doute la condition (et la rançon) de sa gloire, car le recours à cette

langue édulcorée lui permet l'être compris de tous.

|

Noiret Philippe acteur de cinéma né le 01/10/1930 à Lille

Le berceau de la famille Noiret,

toutes branches confondues, est bien implanté

en Picardie, entre Abbeville

et Amiens. Ses origines maternelles sont partagées

entre la province de

Namur et la Flandre occidentale en Belgique. L'union entre

les familles

Noiret et Heirmann se fit en 1923.

Parmentier Antoine Augustin

Montdidier 1737 - Paris 1813

Pharmacien militaire français. ¾ Il

vulgarisa en France la culture de la pomme de terre.

Paris Edouard

l'Amiénois écrivain picard

vérificateur des poids et mesures, publie à

Londres en 1863,,

S'Sint Evanjil sIon Sin Matiu, ouvre importante, ouvre de

pionnier. En effet:

1) pour la première fois, un grand texte de la

littérature universelle est traduit en picard.

2) pour la première fois

également, on a cherché à doter notre langue régionale d'une

orthographe

particulière, spécifique, au lieu de recourir à l'orthographe "petit frère" (qui

imite celle du français). La méthode d'Edouard Paris est très rigoureuse: "le

picard, tel qu'aujourd'hui on le parle à Amiens, renferme 36 sons radicaux

ou effets phoniques simples et élémentaires. Pour représenter ces 36 sons,

nous employons 36 signes auxquels nous convenons de donner une valeur

invariable de prononciation".

Piat Jean né le 23/09/1924 à Lannoy

(nord) Artiste dramatique ,écrivain

Pinguet,

Philippe-Louis journaliste

de Saint-Quentin, qui signe Gosseu (le moqueur), fait entendre la voix

des révolutionnaires (Anciennes et Nouvelles Lettres picardes,

1846.

de Robespierre Maximilien

Arras 1758 - Paris 1794

Homme

politique français. ¾ De petite noblesse, orphelin, il est d'abord avocat à

Arras. Député aux États généraux, orateur influent puis principal animateur du

club des Jacobins, surnommé « l'Incorruptible », il s'oppose fermement à la

guerre. Membre de la Commune après l'insurrection du 10 août 1792, puis député à

la Convention, il devient le chef des Montagnards. Hostile aux Girondins, il

provoque leur chute (mai-juin 1793). Entré au Comité de salut public (juillet),

il est l'âme de la dictature, affirmant que le ressort de la démocratie est à la

fois terreur et vertu ; il élimine les hébertistes (mars 1794) et les indulgents

menés par Danton (avril), puis inaugure la Grande Terreur (juin). Enfin, il

impose le culte de l'Être suprême (8 juin). Mais une coalition allant des

membres du Comité de salut public aux conventionnels modérés décide le 9

thermidor an II (27 juillet) de mettre fin aux excès de Robespierre, qui est

guillotiné le 10 thermidor avec ses amis Saint-Just et Couthon

Albert

SAMAIN

né 03 à Lille 1836

il écrivit de nombreux recueils de poèmes

aussi remarquables que renommés , parmi ceux-ci Au Jardin de l'Infante , Aux

Flancs du Vase, ou encore Le Chariot d'Or. On dit de Samain que sa poésie est

héritière de Baudelaire par l'intérêt de l'artiste pour l'univers des

correspondances. Il est mort, de la tuberculose, à Magny-les-Hameaux en

1900

Seurvat Louis (1858-1932)écrivain picard,

n'a commencé à parler

et à écrire le picard que très tard. Il " en est expliqué lui-même: "Séduit par

l'originalité et le pittoresque des expressions, la variété des cadences,

l'harmonie imitative, la bonhomie railleuse et l'énergie du dialecte

picard, que j'entends parler autour de moi surtout depuis que les circonstances

m'ont :conduit en pleine Picardie, j'ai appris presque inconsciemment

d'abord, subissant l'influence d'un milieu qui me plut

(Ailly-sur-Noye

étant devenu mon pays d'adoption), et volontairement ensuite

C..) à parler LE PICARD..."

Ses premières chansons, en 1902 et 1903,

obtinrent un succès considérable, en particulier L'Catédrale d'Amièns et ln

'rvnant d' ché Barnum. Il a écrit aussi de nombreux contes en vers, comme

L'Soupe a cayeus. Seurvat est le type accompli du poète patoisant. Il

exploite la veine paysanne, souvent 3 catologique, jusqu'au bout, avec

beaucoup de malice (car il est très conscient de ce qu'il :ait) et une grande

efficacité.

CHARLES TELLIER

Amiens 1828 - Paris 1913

Ingénieur

français. ¾ Il aménagea le Frigorifique, premier navire qui réussit le transport

à longue distance de viandes conservées par ses procédés de refroidissement

(1876).

Jules Verne naquit en 1828 à Nantes il arrive a Amiens en

1870 après avoir épouser Honorine Morel, une jeune veuve amiénoise, mère de deux

petites filles. Le mariage a lieu à Paris où va résider le couple dans un

premier temps. Mais il séjourne fréquemment à Amiens où sont restées les filles

d'Honorine .

En 1882, la famille Verne emménage au 2 de la rue Charles

Dubois. La maison est vaste et les réceptions bourgeoises se multiplient:

chaque mercredi, on se réunit chez les Verne pour écouter des monologues, des

romances, des concerts.

En 1886, il est blessé à la jambe en tentant de

désarmer son neveu, un jeune déséquilibré, qui le menaçait d'un revolver. Il

boitera ensuite toute a vie.

En 1886, cas unique chez les écrivains français,

il se présente au Conseil Municipal, sur la liste du maire radical Frédéric

Petit. Il est élu et s'y montre très actif et intéressé par les réalités

administratives de la gestion d'une ville puisqu'il fera quatre mandats

Sur

les 62 romans de la série des "voyages extraordinaires", il en écrira 55 à

Amiens, au Crotoy, et au Tréport où il a son bateau.

Contrairement à la

légende qui dit que Jules Verne a très peu voyagé, le virus du voyage l'a

toujours possédé. Il aura de nombreux bateaux dont le dernier, le Saint Michel

III, est un yacht somptueux. Avec lui, il fait de belles croisières vers le

Maroc, l'Irlande, l'Ecosse, la Norvège, la Méditerranée. Il s'embarquera aussi

pour les Etats Unis.

En 1900, il est atteint de cataracte. Sa maison de la

rue Charles Dubois lui paraît trop grande et il retourne boulevard de

Longueville où il mourra le 24 mars 1905, des suites d'une attaque de

diabète.

5000 personnes, dont de nombreuses personnalités venues de l'Europe

entière, assisteront à ses obsèques. Il repose au cimetière de la Madeleine. La

tombe, magnifique, est signée A. Roze.

Amiens la Picardie n'apparaît pas

dans l'ouvre de Jules Verne, mais un roman, publié par son fils en 1910, « Le

secret de Wilhelm Storitz » se déroule dans une ville imaginaire. L'auteur en

fait une description détaillée et l'observateur avisé y reconnaîtra Amiens, sa

cathédrale et ses boulevards. Et la maison du docteur Roderich est celle de la

famille Verne, avec sa tour, ses grands salons et sa

véranda

Watteeuw Jules (1849-1947), chansonnier de Tourcoing,

fonda en 1882 La Brouette latique et divertissante, hebdomadaire rédigé

par lui seul et entièrement en patois. La luette atteignit le

tirage aujourd'hui incroyable de dix mille exemplaires et vécut vingtIl ans

(jusqu'en 1907). Watteeuw, surnommé le "brouteu", se produisit environ quatre

mille fois en public. Sa popularité était si grande que, pour son

cinquantième anniversaire, ses concitoyens lui firent une maison,

entièrement décorée de sculptures et de fresques inspirées par son

oeuvre!

Il mourut presque centenaire, en 1947.

|