|

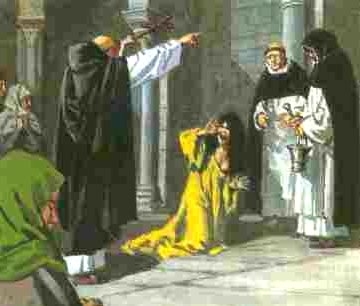

Accusations portées à l'encontre de Jeanne Delecluse

« Dans le procès intenté à

Jeanne Delecluse, femme de Nicolas Fourmantel,

tous deux de Merville et qui

dura, avec interrogatoires contradictoires

et plusieurs applications de la

torture, du 27 décembre 1658 au 26

février 1659, on trouve juxtaposés très

nettement les deux points de vue.

Selon le premier, d'ordre laïque, Jeanne

est accusée par ses voisins

d'avoir fait des maléfices ; mais ces témoignages

parurent peu probants

et on l'acquitta de ce chef ; selon le second, elle

renia le baptême,

profana l'hostie, assista au banquet des sorcières, eut

commerce charnel

avec un ou plusieurs diables, reçut leur marque, etc. et de

ce chef fut

décapitée puis brûlée et ses biens furent confisqués. La

procédure montre

bien l'hésitation des juges, mais leur inaptitude à résister

au courant

d'idées imposé par les inquisiteurs. Il s'agissait de faire avouer

sur

deuxième chef seulement ; et ce n'est que pour lui, non pour un aveu

de

maléfices, qu'on appliqua la question. Les réponses dangereuses

étaient

imposées par la forme même des demandes. Dans cette section de

la

procédure on ne trouve par suite aucun détail régional, ni

spécifiquement

folklorique.

Mais l'autre partie vaut la peine d'être

citée au moins partiellement.

Jeanne Delecluse était accusée :

1°

D'avoir éveillé un jeune homme en le frappant sur l'épaule gauche,

disant

qu'il lui fallait le sac de blé sur il était couché ; le jeune

homme se

sentit aussitôt mal à l'aise, déclara qu'il était maléficié, et

mourut peu

après ;

2° D'avoir maléficié la femme du cordonnier qui prenait mesure

d'une

paire de souliers à l'accusée en lui faisant avoir mal au bras ; la

femme

du cordonnier n'a pu en être guérie que par des exorcismes fréquents

et

assidus pour avoir pris cette mesure au lieu de son mari ;

3°

D'avoir fait mourir un coq qu'on n'avait pas voulu lui vendre ; puis

le chien

de la cour devenu malade et est mort à son tour, puis la

déposante

s'apercevant que ses poules étaient accidentées du même mal et

s'imaginant

que c'était par le sortilège, a employé l'assistance des

pères capucins pour

faire exorciser ses poules et poulets, comme aussi le

reste de ses bestiaux,

voire même les étables, chambres et autres

édifices de la maison ; ensuite de

quoi lesdits poulets ont été guéris et

on ne s'est plus de rien aperçu."

(Ibidem, pp.515-516)*. Mais dans

l'intervalle un poulain était mort (ibidem,

p.513)*.

4° D'avoir, ayant trouvé des bêtes venimeuses dans les

entrailles d'une

de ses propres vaches, laissé son chien les manger au lieu

de les porter

à exorciser par les pères capucins comme elle avait dit qu'elle

ferait.

L'un des témoins déclare avoir vu ces bêtes déjà déposées dans un pot

:

une avait la forme d'un crapaud, une autre la forme d'une couleuvre

avec

deux têtes et la troisième avait le groin d'un cochon "

(ibidem,

p.517)*. Le déposant avait offert de brûler ces bêtes dans son

jardin ;

mais l'accusée avait dit que dans ce cas toutes leurs autres

vaches

viendraient à mourir, et qu'il valait mieux les porter aux

capucins.

5° D'avoir maléficié une voisine qui était venue lui acheter de

la crème

bouillie et, l'ayant mangée, se serait sentie atteinte de maux

d'estomac

et de ventre "qui auraient continué jusqu'à ce qu'ayant été avertie

que

le meilleur moyen de se guérir des maladies des sorcières était

de

prendre deux fois de leurs objets", lui a acheté de nouveau de la

crème

bouillie ; et cette fois après l'avoir mangée, elle aurait été

guérie.

Ce procédé de guérison par redoublement paraît assez rare, du

moins je ne

le vois pas signalé ailleurs dans le Nord. La transmission du mal

par contact est bien visible dans les deux premières accusations on

remarquera aussi la puissance contraire attribuée aux capucins, croyance assez

répandue dans toute la France et en Belgique ; et enfin que Jeanne Delecluse

semble avoir cru elle-même à la sorcellerie au moins autant que ses

voisins.

La procédure ajoute que déjà sa mère avait maléficié et fait

mourir une

vache. Mais Sur tous les points de sorcellerie, l'accusée persista

dans ses

dénégations, même après une première question préalable.

C'est

sur le reste seulement (hérésie) qu'on réussit à la faire avouer. Les juges de

Béthune confirmèrent l'arrêt des échevins de Merville.

Dans les détails

de ce procès il y en a un qui n'est intelligible que si

l'on se rappelle la

croyance très répandue au Moyen-Age que certaines

maladies, et

principalement la rage, étaient dues à l'existence dans

l'estomac ou les

intestins d1un animal, de vers ou de serpents. A propos

des procédés de

guérison de la rage, en Allemagne et dans les pays de

langue allemande,

Alfred Martin rappelle que Pline croyait la rage des

chiens due à ce qu'ils

avaient un ver dans la langue ; de son Histoire

Naturelle cette croyance a

passé dans un grand nombre de traités de l'Ars

Venatoria du Moyen-Age, puis

dans des ordonnances municipales et des

codes coutumiers locaux (Martin,

Tollwutbe-koempfung, pp. 53-57). Une

opinion aussi répandue, qui subsiste

dans les campagnes françaises, est

que parfois la rage est due à un ver situé

au bout de la queue des chiens

et des chats. Mais souvent aussi on croyait la

cause vivante du mal

localisée dans le ventre.

Ainsi l'abbé Huyghebaert cite un

texte flamand date de l'an 1134 et

émanant de l'autorité ecclésiastique de

Malines, ou il est dit qu'un

"loup enragé qui portait dans son corps trois

serpents vivants a quitte

son repaire traditionnel et parcourt les champs"...

Finalement quatre

hommes courageux parvinrent à capturer ce loup ; quand on

l'a ouvert,

il a donné par les serpents la preuve de sa méchanceté.

On pourrait donc déduire de ces documents, et d'autres

moins précis, qu'en Flandre française subsistait la croyance que tout

animal contenant des serpents, ou autres annelés et reptiles, était voué à

la rage.

*(Ibidem

:

"Religion" de Louis de Baecker) Les procès

verbaux sont

conservés aux archives de Bailleul.

|